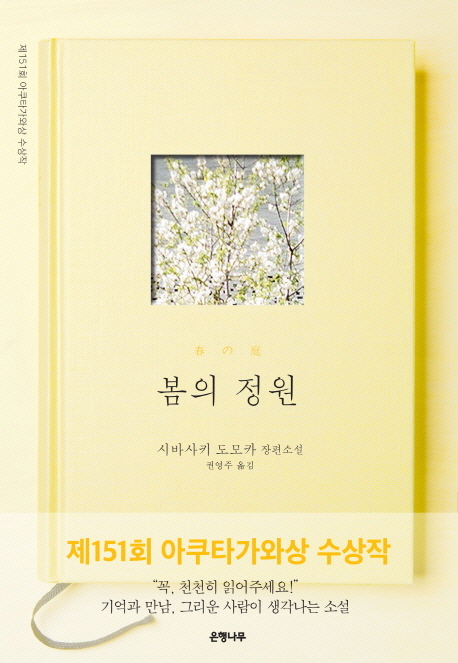

봄의 정원

시바사키 도모카(지음), 권영주(옮김), 은행나무

베란다와 창문이 질서 정연하게 늘어서 있었다. 형태가 똑같은 창으로 햇빛이 비쳐 들었다. 2층 집은 벽에, 1층 집은 바닥에도, 볕이 드는 곳과 그늘의 경계가 보였다. 변화하는 것은 아무것도 없었다. 소리를 내는 것도 없었다. 해시계처럼 양달과 응달의 경계가 이동할 뿐이다.

도서관에서 그냥 집어들고 읽었다. '아쿠타카와 수상작'이라고 하나, 그냥 작은 소품이라는 생각이 든다. 그리고 동시대 일본을 알 수 있을 듯한 분위기를 풍긴다고 할까. 관음증적이면서도 쓸쓸한 봄날의 풍경화같다는 생각이 드는, 작가도 독자도 심지어 소설 속 인물들 마저도 풍경의 일부가 된다고나 할까. 결코 속마음을 들킬 필요 없이 그저 눈에 보이는 그 때 그 모습만을 묘사할 뿐이다. 벗도 없고 적도 없는 세상이다. 서로 간섭하지 않는다. 대화를 나누지만 사랑을 속삭이지 않는다. 외로워하지 않지만, 끔찍하게 외로운 도시의 사람들이다.

“<<봄의 정원>>은 기억과 만남의 이야기입니다. 낯익은 듯한 풍경 속에서, 그리운 사람 혹은 한 번도 만나본 적이 없는 사람을 생각하거나 먼 과거의 일을 떠올리게 하는 소설입니다. 꼭 천천히 읽어주세요.” - 작가의 말

먼 과거의 일이기에 현재와 겹치지 않는다. 상처 입을 일도 없다. 상처를 입었다면, 이미 아물었을 것이다. 일본 작가들이 향하고 있는 지점은 과연 어디일까. 잘 만들어진 일본 소설들이 가지는 까닭 없는 쓸쓸함을 나는 좋아하지만, 그것은 내 취향이 그럴 뿐이다.

현대문학이 지녀야 하는 가치들 중에 그러한 쓸쓸함의 토로가 있을 지 모르겠으나, 그것이 전부라면 안 된다. 이 소설은 그것이 전부라는 점에서 상당히 아쉬움이 남는 소설인 셈이다. 또한 그것이 동시대 일본이 겪고 있는 문제처럼 여겨지는 건 나뿐은 아닐 것이다.

(소설은, 문학은, 예술은 현재를 극복할 수 있는 어떤 강렬한 에너지를 가져야 한다. 그것이 어떤 건지 나는 알지 못하지만, 그래서 소설 쓰기에 자신이 없지만, 위대한 작품들이 가진 건 바로 그것이다.)