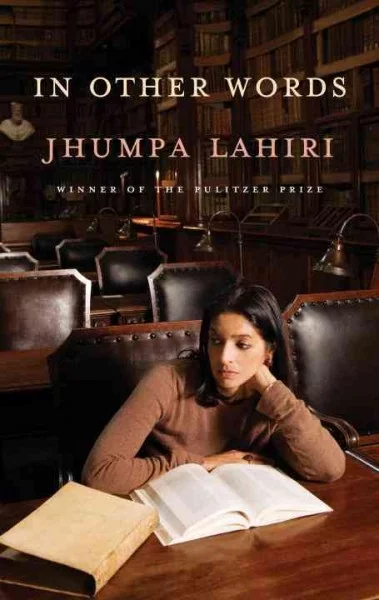

이 작은 책은 언제나 나보다 크다

줌파 라히리(지음), 이승수(옮김), 마음산책

극히 일부의 작가들만 여러 개의 언어로 글을 썼다. 또한 어떤 작가들은 모국어 대신 다른 언어로 글을 썼다. 사무엘 베케트는 영어와 불어로 글을 썼다. 대표작인 <<고도를 기다리며>>는 불어로 먼저 썼고 후에 스스로 영어로 번역했다. 조지프 콘래드는 모국어인 폴란드어 대신 영어로 글을 썼으며, 러시아 태생의 나보코프도 영어로 글을 썼다. 나보코프는 어렸을 때부터 러시아어 뿐만 아니라 영어, 프랑스어를 배웠다고는 하지만, 그의 영어 문장은 압도적이다. 루마니아 태생의 에밀 시오랑은 젊은 시절 루마니아어로 글을 쓰다가 아예 파리에 정착해 불어로만 글을 썼다. 그의 불어 문장은 20세기 최고라는 명성을 얻었다.

줌파 라히리도 모국어는 뱅골어지만, 어렸을 때부터 영어를 사용하여 앞에서 언급한 작가들과는 다소 다르다고 할 수 있다. 모국어 말고 다른 언어를 자유롭게 할 수 있는 사람을 보면 참 부럽다. 다른 언어를 배운다는 건 참 고통스러운 인내를 요구하기 때문이다. 간단한 회화가 아니라 마치 그 언어가 마치 모국어인 것처럼 글을 쓰는 사람들을 보면.

낯선 언어에 빠진다는 건 어쩌면 사랑같은 것일지도 모른다.

이제 이 작은 사전은 부모라기보다는 형제같다. 여전히 내게 필요하고 아직도 날 이끌어준다. 사진에는 비밀들이 가득하다. 이 작은 책은 언제나 나보다 크다. (18쪽)

이 수필집은 그녀가 최초로 이태리어로 쓴 글들 모음이다. 그녀가 이탈리아어를 배우던 과정을 회상하면서 언어와 글, 예술에 대해 이야기하고 있다. 이탈리아어로 쓴 짧은 단편도 실려있다. 뭐랄까. 확실히 그녀의 소설에서 느꼈던 것과는 전혀 다른 느낌이다(어떤 이의 경우 언어를 바꾸면 목소리톤이 바뀌고 심지어 성격도 바뀌는 것같다. 줌파 라리히는 잘 모르겠지만). 책은 짧고 금방 읽힌다. 재미있게 읽었다.

미국에서 뱅골어로 시를 쓰던 어머니가 생각난다. 어머니는 미국으로 이주한 지 거의 50년이 지났는데도 벵골어로 쓰인 책을 찾아볼 수 없었다. 어떤 의미에서 나는 일종의 언어적 추방에 익숙해져 있다. 모국어인 벵골어는 미국에서 보자면 외국어다. 자신의 언어가 외국어로 생각되는 나라에서 살아갈 때 계속 기묘하고도 낯선 감정을 경험하게 된다. 홀로 환경과 조응하지 않는 미지의 비밀스러운 언어를 말하는 것 같다. 그리움이 자신 안에 거리를 만든다. (25쪽)

로마 이주를 준비하기 위해 나는 출발 여섯 달 전부터 더는 영어로 된 글을 읽지 않기로 결심했다. 그 때부터 이탈리아어로만 읽었다. 내 주된 언어에서 떨어지는 게 옳은 듯했다. 공식적으로 영어를 거부한 것이다. 곧 로마에서 언어 순례자가 되려는 순간이었다. (37쪽)

한계가 있음에도 지평선은 끝없이 펼쳐진다는 사실이 생각났다. 다른 언어로 읽는다는 건 성장과 가능성의 끝없는 상태를 내포한다. (42쪽)

나는 왜 글을 쓸까? 존재의 신비를 탐구하기 위해서다. 나 자신을 견뎌내기 위해서다. 내 밖에 있는 모든 것에 가까이 다가가기 위해서다. 나를 자극한 것, 날 혼란에 빠뜨리고 불안하게 하는 것, 간단히 말해 나를 반응하게 만드는 모든 것을 이해하고 싶을 때 그걸 말고 표현해야 한다. 글쓰기는 삶을 흡수하고 정리하는 내 유일한 방법이다. 그렇지 못하면 난 당황하고 혼란에 빠진다. (75쪽)

나는 혼자라는 걸 느끼기 위해 글을 쓴다. 어렸을 때부터 글쓰기는 뒤로 물러나 나를 발견하는 방법이었다. 나는 침묵과 고독이 필요했다. (146쪽)

예술은 우리를 일깨우고, 마음에 새긴 뜻을 주고 우리를 변화시키는 힘이라고 생각한다. (135쪽)

새로운 언어를 배우고 그것에 익숙해지는 경험은 상당히 좋다. 일상 회화를 배우는 것말고 표현 방식의 차이 같은 디테일한 것에 대해서 배울 때, 우리는 그 언어가 가진 장점들을 알게 된다. 특히 그 언어로 씌어진 좋은 글을 읽을 때. 하지만 이건 상당한 노력을 요구하는 일이라 쉽지 않지만. 벵골어에서 영어로, 그리고 이탈리아어로. 줌파 라히리를 응원한다.