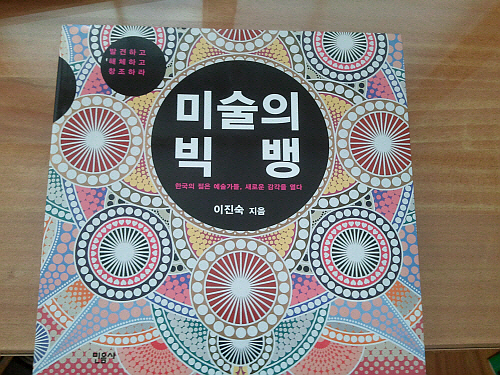

미술의 빅뱅 - 이진숙 지음/민음사 미술 작품에 대해 이야기하고 글을 쓸 때는 언제나 조심스러워야 한다. 그런데 조심스러워만 한다면 제대로 이야기를 하지 못할 것이고 정직한 글도 쓰지 못할 것이다. 여기에 글쓰기의 딜레마가 있다. 어쩌면 현대 미술 작품이나 현대 작가에 대한 글들이 대부분 어렵게 읽히는 것도 이 딜레마 때문일까. 이진숙의 ‘미술의 빅뱅’(민음사, 2010)은 이 점에서 무척 좋은 책에 속한다. 저자는 자신을 내세우지 않고 작가를 드러내기 위해 노력한다. 작가와 작품을 있는 그대로 드러내는 것. 누구나 하고 싶어 하지만, 뜻대로 되지 않는, 꽤나 어려운 접근 방식. 그래서 이 책은 전문적인 미술 비평서도, 그렇다고 대중의 눈높이만 무작정 고려한 미술에세이집도 아니다. 저자는 자신의 목소리를..