2024년 1월

꾸준히 이 영화를 검색하여 들어온다. 나는 기억은 간유리처럼 흐려진다고 여긴다. 아프고 잔인했던 기억은 그렇게 흐릿해지고 상처는 아물기 마련이다. 한국 사람들은 역사적으로 그랬던 적이 많아 상처를 그냥 아물기 기다리고 그냥저냥 살아간다. 일본 사람들은 어떨까, 중국사람들은? 영국 사람들은? 프랑스 사람들은? 실은 이런 국가적 경계가 생긴 거도 이제 백 년 정도 지났는데. 차라리 지역으로 구분하는 것이 낫지 않을까? 그래서 어느 지역 사람들은 상처에 대해 어떻게 이야기하고 행동하더라고 말이다.

사회적, 정치적, 역사적 상처를 자연 치유되길 기다리는 것은 잘못된 대응이다. 시간이 약이라고? 한 마디로 개소리다. 잊혀지기 전에 냉정하게 바라고 해결하고 내일을 맞이해야 한다. 그러나 그것이 얼마나 어렵고 감정적으로 난해한 일인지...

사랑도 그렇겠지. 이 영화가 슬픈 이유는 사랑을 깨닫고 잃어버리는 순간이 너무 적나라하게 묘사되고 표현되기 때문이다. 그리고 정말 그렇기 때문이다. 그런데 심지어 현실 속의 사랑은 두 사람만의 이야기가 아니라는 점에서 당사자들이 알지 못하는 미지의 콘텍스트로 인해 영향 받음을 뒤늦게 깨닫는다. 뭐랄까. 좋아하는 이성에게 끌리다가 번번히 깨지는 자신을 돌아보다가 불현듯 양성애자이거나 동성애자임을 깨닫는 ... 이 영화는 원작 소설 출간 당시부터 노골적인 묘사로 유명했다. 예전에 번역되었다가 지금은 절판되었다. 영어로 읽어보면 어떨까 싶어서 인터넷 서점 장바구니에 옮기고 이 글을 쓴다. 이 영화를 다시 보면 어떤 기분이 들까. 그렇게 펑펑 울었던 스무살 초반 시절 처럼, 지금의 나도 그렇게 울게 될까, 아니면 더 많이 울까. 아마 어쩌면 더 많이 울 것같기도 하다.

2020년 4월

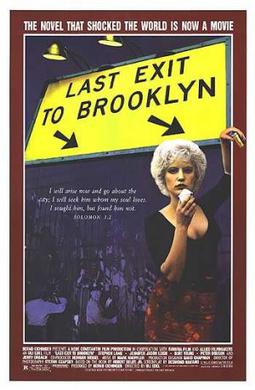

영화를 보면서 운 적이 몇 번 있다. 그 중 한 영화가 <브룩클린으로 가는 마지막 비상구 Last Exit to Brooklyn>이었다. 1964년에 출간된 소설을 원작으로 한 이 영화는, 원작 소설 자체가 워낙 파격적이라 영화도 파격적이었다. 뉴욕 뒷골목 이야기이며, 노동자에 대한 이야기다. 폭력, 동성애, 매춘, 파업, 그리고 사랑 이야기. 그래서 이 영화은 어쩔 수 없이 트라랄라(Tralala)로 모여진다. 이미 인생은 충분히 비극적이고, 영화는 오래 기억된다. 그러고 보니, 소설을 찾아 읽어봐야겠구나.

아래 글은 2004년 어느 날 올린 글인다. 이 블로그에 없길래 옮겨놓는다.

2004년 5월 18일

대학을 다니다 말고 창원의 어느 비디오 가게에서 일을 할 때 이 영화를 봤다.그 땐 이 영화 속 인물 같은 사람들을 여럿 알고 있었고 내 삶도 그렇게 될 것만 같았다. 20대 땐 거의 울지 않았는데, 이 영화를 보며 계속 울었다. 그 땐 사랑에 대한 환상이 있었고 거친 젊음의 열정을 가지고 있었다. 피곤에 지친 새벽 3시, 일을 끝내고 위스키를 마실 때의 기분은 아는 사람만 알 게다. 어두운 조명. 자욱한 담배 연기. 수다스러운 여주인. 그 때 이 영화를 보면서 제 뜻대로 되지 않는 인생과 사랑에 대해서 생각했고 아무런 답도 구하지 못한 채 슬퍼하기만 했었다. 그리고 오늘,

문득 이 영화가 떠올랐다. 집 어딘가에 이 영화 테잎이 있을 텐데.