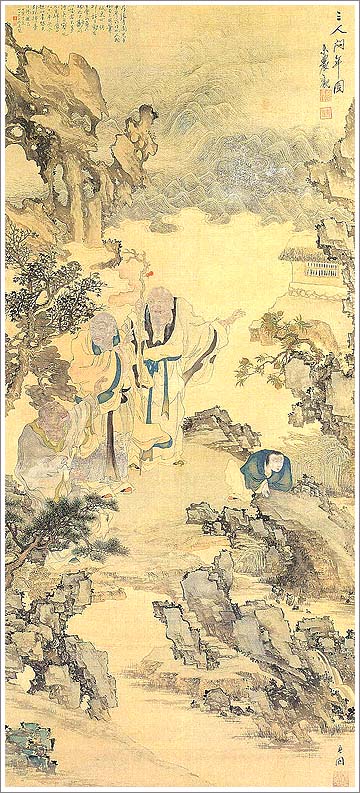

오원 장승업의 '삼인문년도'

밤새 리시버 앰프에선 오래된 클래식 음악이 흘러나오고 있었다. 잘 알지도 못하는 음악들. 알려고 노력하지만, 늘 어떤 한계에 부딪혀 희망으로만 남아있는 음악들이 미끄러져 이른 아침의 방 안을 가득 메우고 있었다. 투표 장소를 확인하고 머리를 감고 옷을 입고 리시버 앰프를 끈다. 방 안 가득 책들과 음반들이 널려있고 한 켠에는 화분 몇 개가 파란 잎사귀 끝에 침묵을 대롱대롱 매단 채 날 쳐다보고 있었다.

서두른다고 서둘렀지만, 5월 마지막 날, 간송 미술관에 도착했을 땐 이미 10시가 지나있었다. 바로 옆 초등학교 운동장까지 줄을 길게 서 있는 사람들. 오후 1시 가까이 되어서야 겨우 미술관 입구에 들어설 수 있었다.

비좁은 실내. 오래된 건물의 벽. 유리창 속에 들어가 있는 작품들. 하지만 대단했다. 기다린 것이 아깝지 않았다. 특히 장승업의 ‘삼인문년도’는 보는 이를 압도하였다. 다들 교과서에서만 보던 작품이라, 그리고 교과서가 주는 그 딱딱함, 무미건조함 속에서 작품을 바라보는 듯 했다. 고미술애호가들의 눈에는 다르게 보였을 테지만, 그 곳을 가득 메운 학생들의 눈에는 기대했던 것만큼은 안 된 모양이었다.

단원 김홍도의 색감은 너무 좋았다. 겸재 정선의 작품을 보면서 그의 성격이 매우 꼼꼼하면서 심리적으로 자주 힘들어하지 않았을까 하는 생각이 들었다. 미루어 두었던 국립중앙박물관 방문을 조만간 시도해야겠다. 나이가 들수록 보는 눈, 읽는 눈, 이해하는 눈이 달라진다는 것을 새삼 느끼고 있다.