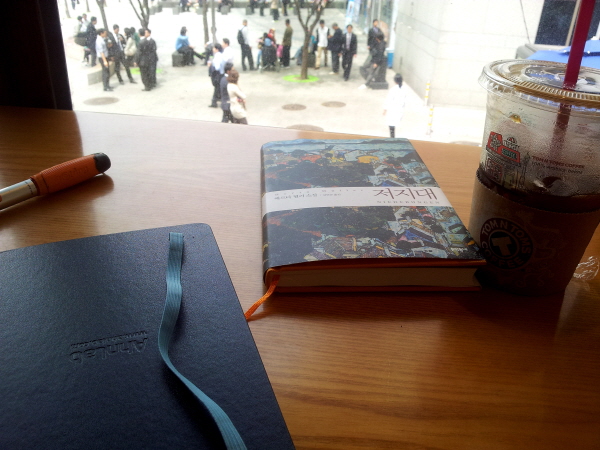

아침 일찍 일어나, 분유를 먹은 아이를 재우는 아내 옆을 나와, 아침밥을 올리고 서재로 와, 아주 오랜만에 턴테이블에 비틀즈의 '애비 로드'를 올린다. 그 때 창으로 눈부신 아침 햇살이 쏟아졌다. 눈이 막막해지고 보이지 않는 몇 초간, 다행스럽다는 생각이 들었다. 작은 불만이 있고 그걸 이야기할 수 있다는 건 좋은 일이다. * * 그리고 사무실. 어제 남기고 간 커피를, 1층 반대편 끝에 있는 화장실 세면대에 가 버리고 컵을 씻고 출근하는 직장인들 사이, 복도와 현관을 걸어 사무실로 돌아온다. 바쁜 21세기. 테일러식 모더니즘은 극단으로 치달아, '시간 관리'라는 이름으로 스스로를 옥죄는 현실 앞에서 몇 개의 노래와 커피는 사소한 위안이 될 수 있을 것이다. 아,이 구수한 로컬리티 보사노바는 올해 최고의..