관측

이영주

지구의 중력이 인간의 피를 끌어당기기 때문에 피는 심장으로 돌아오지 못한다. 빛이 폭발하면 별을 볼 수 있다.

천체망원경을 들여다보면 마음이 고요해진다. 이곳에 잔뜩 힘주고 서 있는 것이 어둠으로 가는 길이었나. 렌즈 안으로 푸른 숲이 번진다.

수은이 빛나는 의자에서 우리는 노래를 부른다. 가사랑 상관없이 노래를 불러도 되지? 우리는 사랑한다고 말하면서 헤어지는 노래를 사랑을 담아 부른다. 뜨끈하고 이상하고 끈끈해.

새벽에 걸어 들어온 수목림 내가 걷는 숲에는 돌아오지 못하는 피가 물들어 있다.

망원경에 입김이 피어오른다. 물큰하게 젖은 잎들이 흔들린다. 자꾸만 이곳으로 들어가고 싶은 것은 지구에서 흐르는 따뜻하고 아름다운 너의 혈액 때문이었나.

붉게 물든 발이 점점 더 커지기 때문인가.

크고 우아한 벌레. 발에서 빠져나가는 것. 털이 흐르는 것. 폭발한 잔해가 뒹구는 것. 죽었다 생각하면 다시 나타나는 노래.

별자리는 매일매일 사라지고 돌아온다. 혈액이 흘러가듯이.

**

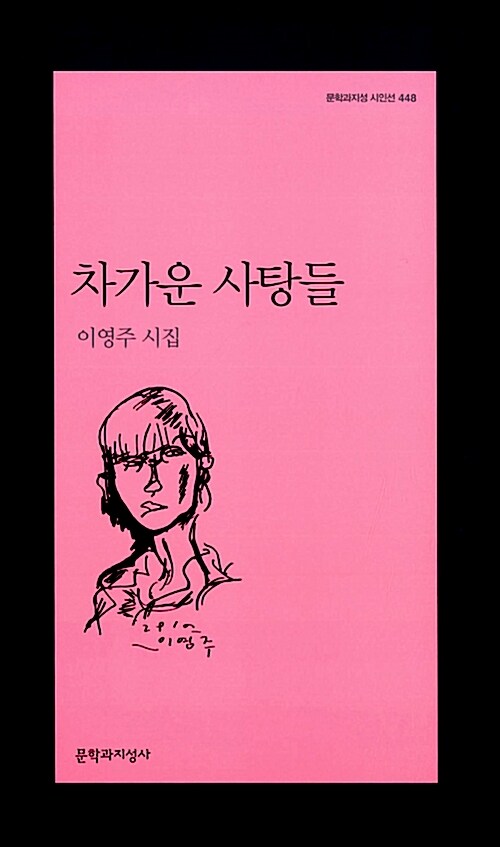

아래 시집에 실린 시다. 이 시집에 대한 리뷰를 아직 올리지 못했다. 도서관에서 빌려다 읽다가 그냥 샀다. 별과 혈액의 관계 속에서 사랑을 노래하는 시다. 이 때 '사랑'이라는 단어 대신 '기다림'이라든가 '만남'이라든가 하는 단어로 바꾸어도 될 것이다. 그냥 중력이 피를 끌어당긴다는 것이 너무 좋다. 그래서 나도 이 모양 이 꼴인가 싶기도 하고, 계속 돌아가거나 돌아오곤 하지만, 아무도 몰라보는 것은 별처럼 '빛이 폭발'하지 않아서 그런 걸까 하기도 싶고. 그러면 우린 어떻게 폭발할 수 있을까. 폭발해도 되는 걸까. 폭발하고 싶은 건 아닐까. 그런데 폭발해도 별처럼 보여지지 않으면 어쩌지. 이러니 중력은 끊임없이 피를 끌어당기고 있는 것이다. 이러지도 저러지도 못한 채 그냥 빙글빙글 사랑 옆에서 돌고 돌 뿐이다. 그 옆에서 관측하는 또 다른 나, 시인.